- I. Die Zeit der Privat- und Länderbahnen

- II. Die Reichsbahnzeit

- III.1 Die Bundesbahnzeit bis Ende der 1960er Jahre

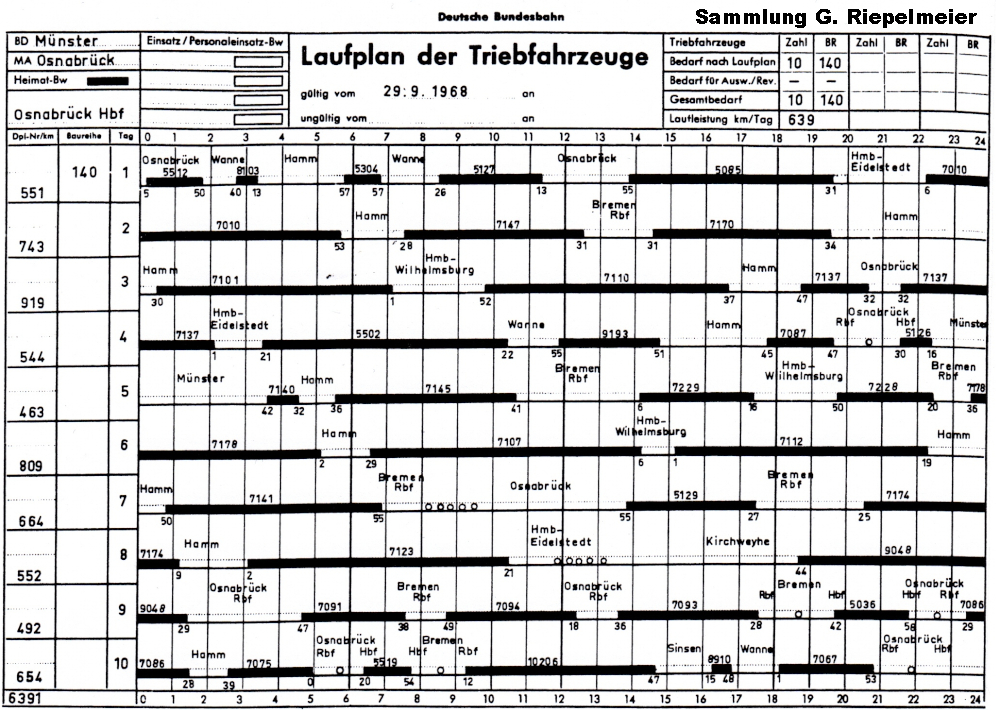

- III.2 Die Bundesbahnzeit ab Ende der 1960er Jahre

- IV. Die Zeit der Deutschen Bahn AG

„Die Lage des bedeutenden Knotenpunktes O s n a b r ü c k, etwa in der Mitte der Bahnstrecke Köln-Hamburg, hat es mit sich gebracht, daß alle schnellfahrenden Züge auf dieser Strecke und auch die Güterzüge vom Ruhrgebiet nach Kirchweyhe – (Bremen) vom Betriebswerk O s n a b r ü c k P o gefahren werden. Dadurch hat dieses Bw eine überragende Bedeutung für den Bezirk Münster und im gesamten Reichsbahngebiet erlangt. Es wird in seinen Leistungen von kaum einem anderen Bw übertroffen.“

Festschrift: 40 Jahre Reichsbahndirektion Münster (Westf) – 1895 – 1935 (S. 116)

Titelbild: Blick auf das Schnellzug-Bw Osnabrück Hbf, u.a. mit 03 287. Der aufmerksame Beobachter zählt mindestens 10 Dampfloks, tatsächlich waren hier Anfang der 1960er Jahre 40 Maschinen der Baureihe 01.10, 28 Loks der Baureihe 41 Öl und 47 ölgefeuerte 44er stationiert. (1961) Foto: Carl Bellingrodt

Das Zitat aus der Festschrift zum 40-jährigen Bestehen der Eisenbahndirektion Münster, die bis zum Jahr 1974 für die Bahnanlagen in Osnabrück zuständig war, hebt den überregionalen Stellenwert des Werkes hervor. Das Beitragsbild von Carl Bellingrodt aus dem Jahr 1961 zeigt den mittleren Teil des Werkes mit dem imposanten Wasserturm und dem Ringlokschuppen „C“. Die vielen Lokomotiven und qualmenden Schornschteine vermitteln einen lebhaften Eindruck von der Geschäftigkeit, die über 100 Jahre an der Bremer Straße in Osnabrück geherrscht hat.

Auch heute noch dient der Standort an der Bremer Straße im Stadtteil Schinkel der Instandsetzung und zur Abstellung von Lokomotiven. Die Lokservicestelle der DB Cargo AG, die dem Bw Seelze-Lohnde als Außenstelle angeschlossen ist, umfasst den ehemaligen Lokschuppen „A“ des Betriebswerkes. In der Osnabrücker Werkstatt werden insbesondere kleinere Reparaturen, Radsatztausche sowie Fristarbeiten für Rangierdiesellokomotiven und Güterwagen ausgeführt. Die rund 10 Mitarbeiter am Standort nehmen darüber hinaus auch korrektive Instandsetzungen an Elektro- und Diesellokomotiven vor und bieten darüber hinaus einen mobilen Lokservice an. Das bedeutet, dass im Schadensfall ein Team mit einem ausgestatteten Einsatzfahrzeug via Straße ausrücken kann.

Sowohl für Lokomotiven als auch für Güterwagen stehen im Werk jeweils zwei Arbeitsstände zur Verfügung. Zur Ausstattung gehören ein Hallenkran und eine Hebebockanlage, um die Güterwagen entsprechend anheben zu können.

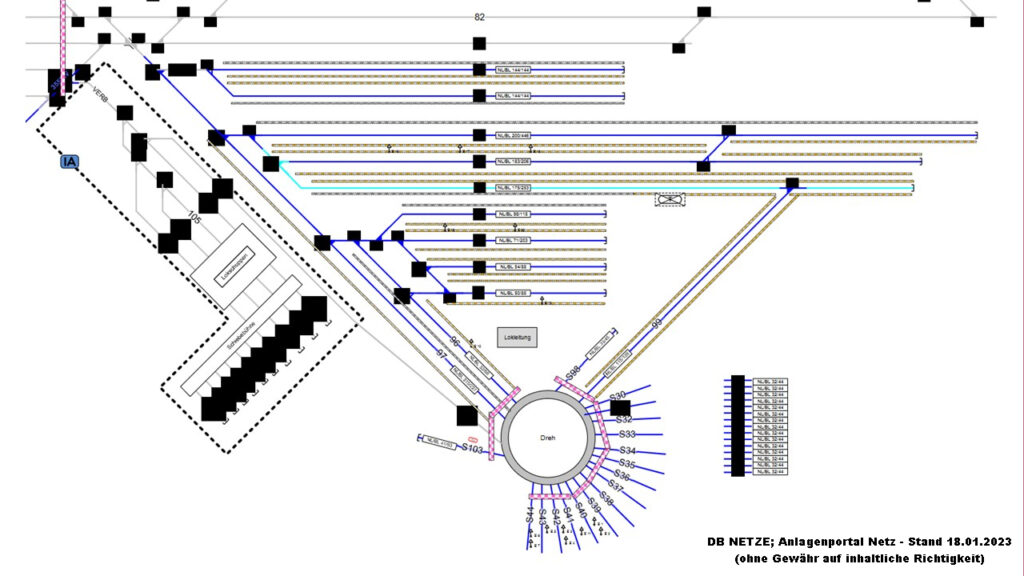

Unmittelbar nördlich der Werkstatt befinden sich verschiedene Abstellkapazitäten, die von der DB Netz AG unterhalten werden. Hierzu zählt auch eine Drehscheibe mit einem Durchmesser von 23 Metern, von der aus insgesamt 18 Strahlengleisen zur Abstellung von Lokomotiven abgehen. Neun dieser Gleise sind für die Elok-Abstellung überspannt, die übrigen neun Gleise verfügen über keine Oberleitung und dienen der Abstellung von Strecken- und Rangierdieselloks (vier dieser Gleise sind betrieblich gesperrt). Vor der Drehscheibe befindet sich ein hell gestrichenes Gebäude, in dem Sozialräume untergebracht sind. Über Jahrzehnte war hier die Lokdienstleitung untergebracht.

An die „Diesellokseite“ der Drehscheibe schließt sich über drei weitere Strahlengleise ein kleiner Gebäudebereich an, der das letzte Überbleibsel des früheren Ringlokschuppens „C“ mit ehemals insgesamt 22 Stellplätze ist. Er wird nicht mehr genutzt, erinnert aber noch an die Zeit, als das Bw Osnabrück Hbf das wichtigste Betriebswerk an der „Rollbahn“ zwischen Hamburg und Köln war und die hochwertigsten Dampfloks der Deutschen Bundesbahn beheimatete…

I. Die Zeit der Privat- und Länderbahnen

Das neue Bahnbetriebswerk der Cölln-Mindener Eisenbahngesellschaft

Relativ schnell nach der Eröffnung der Hamburg-Venlo-Bahn wurde klar, dass das von der Köln-Mindener-Eisenbahn errichtete Betriebswerk am Klushügel für das fortlaufend steigende Güter- und Personenverkehrsaufkommen zwischen dem Ruhrgebiet und der Küste nicht mehr ausreichen würde. Eine Erweiterung der bestehenden Anlage kam jedoch in Ermangelung verfügbarer Flächen nicht in Betracht. Die laufend steigende Anzahl der eingesetzten Eisenbahnfahrzeuge brachte somit zwangsläufig eine Trennung von Lokomotiv- und Wageninstandhaltung mit sich. Schon im Jahr 1878 begannen die Planungen für ein neues Lokomotiv-Bw, nachdem man sich mit der damals noch eigenständigen Gemeinde Schinkel auf den Standort an der Bremer Straße geeinigt hatte. Zum Bauplatz war die Wiesenlandschaft nördlich der Bremer Straße auserkoren worden, da in diesem Gebiet die Besiedlung noch recht dünn war. Im Jahr 1884 entstanden zwei rechteckige Lokschuppen „A“ und „B“, die jeweils mit einer Schiebebühne für die Lokverteilung ausgerüstet waren, sowie eine Lokauswaschstelle.

Natürlich musste der Umzug der Lokomotiven auch bauliche Erweiterungen der Schieneninfrastruktur nach sich ziehen, denn für die vielen Fahrten der Loks zwischen dem Hauptbahnhof und dem neuen Werk reichte die Gleiskapazität nicht aus. 1894 erging von der „Königlichen Eisenbahndirektion Köln rechts des Rheins“ ein Schreiben an den Osnabrücker Regierungspräsidenten, die heutige „Bremer Brücke“ zu erweitern. Ausdrücklich wurde darauf hingewiesen, dass der Oberbau schalldämmend und wasserdicht ausgeführt werden sollte.

Der Grund, warum gerade in Osnabrück so viele Lokomotiven beheimatet werden mussten, war, dass Dampfloks nur eine begrenzte Reichweite hatten und in regelmäßigen Abständen neu bekohlt, bewässert bzw. ausgeschlackt werden mussten. Man nahm zu Dampflokzeiten somit eine Zugbespannung aus der „Mittellage“ vor. Zwischen Hamburg und dem Ruhrgebiet aber auch zwischen Löhne und Rheine war Osnabrück somit ein prädestinierter Ort für einen Dampflokstützpunkt.

Verschiedene Namen für das Werk

Wegen seiner Lage in der Nähe des „Bremer Bahnhofs“ wurde auch das Betriebswerk zunächst „Bw Osnabrück Bremer Bahnhof“ genannt. Erst gegen Ende des 1. Weltkrieges setzte sich die Bezeichnung „Bw Osnabrück Hbf“ durch. Die Reichsbahndirektion Müster bezeichnete das Werk aus als „Osnabrück Po“. Bei den Eisenbahnern und im Volksmund bürgerte sich schnell der Name „Kamerun“ ein[1].

Der Name entstand noch vor der Jahrhundertwende im Volksmund, wohl auch dadurch, dass es damals üblich war, dass die Frauen ihren Männern das Mittagessen an die Werkstore brachten. Die Arbeit an und mit Dampflokomotiven war nicht nur eine sehr beschwerliche, sondern auch eine ausgesprochen schmutzige Arbeit, unabhängig davon, ob es sich um Instandsetzer, Heizer, Lokführer, Ausschlacker oder andere Arbeiter handelte. Die Gesichter, Arme und Hände der Eisenbahner waren jedenfalls ruß- und ölgeschwärzt, so dass sie die Frauen und Anwohner wohl an die dunkelhäutigen Einwohner Afrikas erinnert haben könnten. Kamerun, welches 1884 deutsche Kolonie geworden war, war in jener Zeit in der Öffentlichkeit sehr oft im Gespräch und der Beiname „Kamerun“ hat die verschiedenen Namensänderungen des Betriebswerks bis in die heutige Zeit überdauert.

In den Anfangsjahren des Werkes waren die Lokomotiven der Köln-Mindener Eisenbahngesellschaft hier anzutreffen. Etliche dieser Loks trugen Namen von Gemeinden und Ortschaften entlang der Strecken, die sie befuhren. Die von der Firma Borsig unter der Fabriknummer 376 gefertigte Güterzuglok trug den Namen „Osnabrück“. Darüber hinaus machten wohl weitere Maschinen mit den Namen „Bohmte“, „Vehrte“ und „Hasbergen“ Station im Bw Hbf. Bis zur Jahrhundertwende erfolgte sukzessive die Ablösung der ehemaligen Privatbahnloks durch preußische Lokomotiven. Ab 1893 hielten die Schnellzuglok S3 und die Güterzuglok G4 Einzug in Osnabrück. Die zu erbringenden, hochwertigen Zugleistungen, insbesondere zwischen dem Ruhrgebiet und Hamburg, erforderten stets leistungsstarke Maschinen. So wurde die S3 bald durch die S6 und ab 1919 durch die S10, die spätere BR 17, ersetzt. Der G4 folgten die G6 (später BR 55) sowie die G10 (später BR 57). Die Tenderlok T13 (später BR 92) war ab 1912 im Werk an der Bremer Straße zu Hause. Ab 1914 begann die Stationierung der, seit 1906 gebauten und bestens bewährten, preußischen Personenzuglok P8 (später BR 38) im Bw Osnabrück Hbf. Bis Kriegende gelangten insgesamt 17 Maschinen dieser Baureihe in Bw. Sie lösten vor Personenzügen die ältere und schwächere Baureihe P4 ab, die bis etwa 1920 auf der Rollbahn zum Einsatz gekommen war.[2] Ihre Beheimatung blieb hier allerdings nur eine Stippvisite, da sie unmittelbar nach Kriegsende endete.[3]

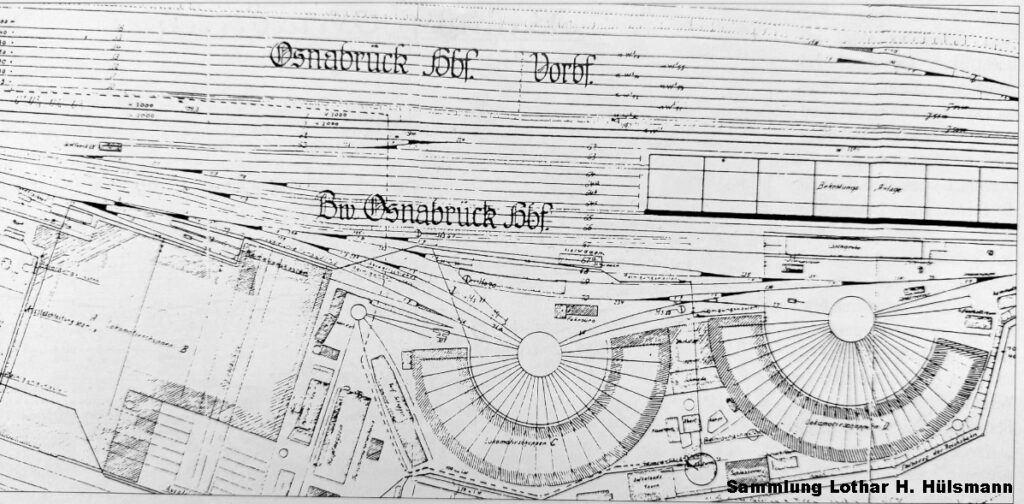

Das Maschinenamt zieht nach Osnabrück – die Kapazitäten werden ausgebaut

Da der Personen- und Güterverkehr zwischen dem Ruhrgebiet und Hamburg beständig zunahm, gelangte das neue Bahnbetriebswerk bereits kurz nach der Jahrhundertwende erneut an seine Kapazitätsgrenzen. Für eine Vielzahl von Dampfloks war keine wetterfeste Unterstellung mehr möglich. Da die Mittellage Osnabrücks auf den sich hier kreuzenden Hauptstrecken für die Dampflokbespannung äußerst günstig war, verlegte die Direktion Münster das Maschinenamt „Münster 2“ im Jahr 1907 nach Osnabrück.[4] Im gleichen Jahr begannen auch die Planungen, den gesamten Werksbereich umzubauen und wesentlich zu erweitern. In diesem Zuge sollte auch eine Brücke über den Haster Weg gebaut werden, was damals von den Anwohnern strikt abgelehnt wurde, fürchteten sie doch eine Beeinträchtigung des Verkehres. Auch hatte man bis dahin die entstehenden Abwässer einfach in einen kleinen Bach geleitet, der diese in die Hase spülte. Um nun das Hauptunterfangen, die Erweiterung der Werksanlagen, nicht zu beeinträchtigen, trennte die zuständige Direktion Münster die Genehmigungsanträge für die Brücke über den Haster Weg und die Abwasserschutzmaßnahmen von dem die Werkserweiterung betreffenden Teil. Auf diese Weise konnte das Bauvorhaben eines neuen Ringlokschuppens mit 22 Ständen und einer leistungsfähigen Bekohlungsanlage begonnen werden. Der Ringlokschuppen „C“ erhielt eine Drehscheibe von zunächst 20, später 23 Metern Durchmesser, über die die Loks ihre Stellplätze erreichen konnten. In dem Gebäude sah man auch eine Achssenke für den Tausch von Achsen vor. Unmittelbar gegenüber der Drehscheibe entstand das auch heute noch erhaltene Dienstgebäude für die Lokleitung. Hier wurden fortan die Lokeinsätze disponiert und die Dienstpläne für Lokführer und Heizer erstellt. Fünf kürzere Abstellgleise für Lokomotiven anderer Betriebswerke entstanden hinter der Lokleitung. Hier parkten nun die „kurzwendenden“ Loks. Der Lokschuppen A wurde im Rahmen der Erweiterung in eine Lokomotivwerkstatt umgebaut, in der auch die notwendigen Werkstätten wie Schlosserei, Dreherei, Schmiede und eine Pumpenwerkstatt untergebracht wurden. Neben dem Lokschuppen B errichtete man ein Kesselhaus und am Ringlokschuppen entstand ein Torfschuppen sowie ein 42 Meter hoher Schornstein. Darüber hinaus erbaute man einen 36 Meter hohen Wasserturm mit einem Fassungsvermögen von 1.000.000 Litern.[5]

Zur Versorgung diente eine neu installierte Rohrleitung, die das nötige Wasser von einem bahneigenen Brunnen aus der Gemeinde Hasbergen beförderte.[6] Grund hierfür war u.a. die schlechte Wasserqualität der Hase[7] sowie die Tatsache, dass die Hase nicht zu allen Zeiten genügend Wasser führte.[8]

Noch immer reichten die Abstellkapazitäten für die im Betriebswerk beheimateten Lokomotiven nicht aus, so dass die Reichsbahndirektion Münster schon vier Jahre später mit der Planung und Realisierung eines zweiten Ringlokschuppens begann, der die Bezeichnung „D“ erhielt. Er umfasste 26 Stellplätze und war ebenfalls über eine Drehscheibe von zunächst 20, später von 23 Metern Durchmesser zu erreichen.

Eine leistungsfähige Bekohlungsanlage beschleunigt die Abläufe

Dass der Lokstandort Osnabrück eine herausgehobene Bedeutung für die Zugbeförderung hatte, verdeutlicht die groß dimensionierte Bekohlungsanlage, die 1914 gegenüber dem späteren Lokschuppen „D“ gebaut wurde. Der Bansen für die Bevorratung des notwendigen Brennstoffs umfasste zunächst vier hintereinander angeordnete, 25×25 Meter umfassende, quadratische Parzellen von jeweils fünf Metern Tiefe. Jede Parzelle hatte ein Fassungsvermögen von 1.650 Tonnen Kohle, so dass insgesamt 6.500 Tonnen in der Anlage gebunkert werden konnten. Zwei aus Richtung Norden angebundene Gleise verliefen über die Bansen hinweg und dienten der Zuführung von Kohlewagen.

Zur Bekohlung der Dampfloks installierte man einen fahrbaren Kohlenwiegebunker, der über vier quadratische, trichterförmige Einzelbunker mit jeweils einem Fassungsvermögen von 20 Tonnen verfügte. Unter dem Wiegebunker führten zwei Gleise entlang, auf denen die zu bekohlenden Loks warteten. Die Schlepptender leistungsstarker Einheitslokomotiven wie beispielsweise der Baureihen 01, 03, 41, 44 und 50 fassten jeweils 10 Tonnen Kohle. Die Befüllung der Tender erfolgte durch Schwerkraft, indem die Verriegelungsklappe des Wiegebunkers geöffnet wurde, so dass die Kohle in den Tender rutschte. Die Osnabrücker Anlage gab in 5 Minuten rund 8 Tonnen Kohle ab, was gegenüber der herkömmlichen Beladung durch Handladekräne einer Beschleunigung 90% entsprach. Auf diese Weise war ein schneller Bekohlungsvorgang möglich.[9]

Der ungeheure Kohlebedarf lässt sich durch folgende Zahl veranschaulichen: In den 1950er und 1960er Jahren benötigte eine moderne Hochleistungsdampflok der BR 01.10 für die rund 250 Kilometer lange Strecke von Osnabrück nach Hamburg rund vier Tonnen Kohle, wenn sie einen 550t schweren Schnellzug mit der damals zulässigen Höchstgeschwindigkeit von 135 Km/h beförderte.[10]

Eine große fahrbare Kranbrücke mit einem darauf installierten, ebenfalls fahrbaren Kanzelkran war über dem Kohlebansen für die stetige Befüllung der Wiegebunkertaschen mit Kohle angeordnet.

Weiterer Bestandteil der Erweiterungen von 1914 war ein zentraler Ausschlack-Kanal, der unmittelbar neben der Bekohlungsanlage angesiedelt wurde. Auf zwei Gleisen konnten bis zu sechs Dampfloks gleichzeitig entschlackt werden. Die Leerung des Schlacke-Kanals durch Verladung der Schlacke auf entsprechende Güterwagen wurde ebenfalls durch den Kanzelkran der Bekohlungsanlage vorgenommen.

Die Gesamtanlage wies mit Kohlebansen, Bekohlungs- und Entschlackungsgleisen eine Gesamtbreite von rund 45 Metern auf. Die durchschnittliche Wochenarbeitszeit lag zu dieser Zeit bei etwa 54 Stunden und der Personalbestand betrug 816 Beamte und Arbeiter.[11]

Bereits 1918, kurz vor dem Ende des ersten Weltkriegs, begannen die Planungen für eine abermalige Erweiterung des Werkes, die dann auch postwendend erfolgte. An den bestehenden Ringlokschuppen wurde ein weiterer Ringlokschuppen mit 26 Stellplätzen angebaut. Er erhielt die Bezeichnung Lokschuppen „D“.[12] In Richtung Norden schaffte man darüber hinaus eine zweite Anbindung an die Streckengleise nach Bremen, um im Störungsfall flexibel reagieren zu können. Man bezeichnete diese Ausfahrt ausdrücklich als „Notausfahrt“ und erklärte darüber hinaus, sie ausschließlich im Störungsfall nutzen zu wollen.[13] Einhergehend hiermit war auch die Kapazitätsverdoppelung der Bekohlungsanlage, die vier weitere Parzellen, eine zweite Kranbrücke mit Kanzelkran sowie einen weiteren Wiegebunker erhielt. Sie verfügte nun über Kohlenbunker zu je 100t Fassungsvermögen[14]. Gleichzeitig stellten diese Erweiterung auch die letzte nennenswerte Kapazitätserweiterung im Bw Osnabrück Hbf dar.[15]

II. Die Reichsbahnzeit

Im Zuständigkeitsbereich der Direktion Münster nahm das Bw Osnabrück Hbf eine herausgehobene Stellung ein, was sich nicht nur am Umfang der damaligen Anlage ablesen ließ, sondern sich auch in den Stationierungsdaten der hier beheimateten Maschinen zeigte. Dabei nahmen Größe und Leistungsfähigkeit der Maschinen stetig zu.

Zwischen 1923 und 1927 wurde mit der P10 (BR 39) die letzte und auch stärkste noch zur Länderbahnzeit entwickelte Dampflok in Osnabrück beheimatet. Ihr Bestand umfasste im Jahr 1926 bis zu 13 Maschinen.[16] Mit vier gekuppelten Hauptachsen war sie für hochwertige Personenzug- und Schnellzugdienst auf Mittelgebirgsstrecken konzipiert worden. Im Norden konnte sie sich allerdings aufgrund ihrer hohen Achslast nicht durchsetzen, da viele Strecken zu diesem Zeitpunkt noch nicht entsprechend ertüchtigt waren. Zwischen Hamburg-Altona und Köln übernahm die P10 dennoch die Langläuferleistungen. Insgesamt aber fluktuierte der Bestand an P10ern in den Osnabrücker Jahren stark und so blieb die P10 hier nur eine Randerscheinung. Das Rückrad der Reisezugbeförderung bildeten in den 1920er Jahren die S10 und die P8.[17]

Zur Bewältigung des Güterverkehrs standen dem Bw in den 1920er Jahren hauptsächlich die Baureihe 55 (ehemals G8.1) sowie die Baureihe 57 (ehemals G10). Für den schweren Verschub gelangten im Jahr 1923 fabrikneu hergestellte 93er (ehemals T14.1) nach „Kamerun“.[18]

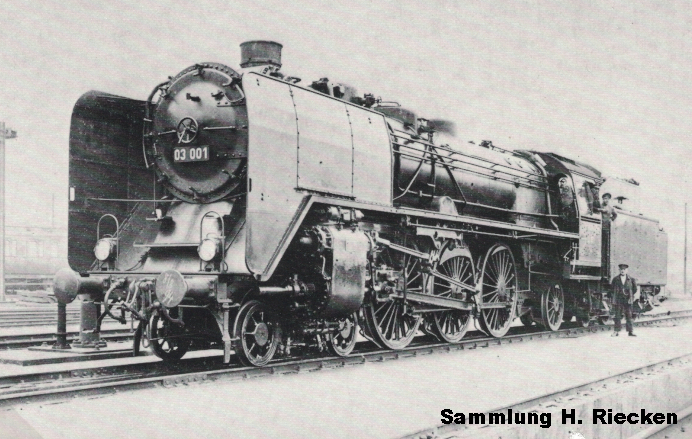

Ab 1930 bekam das Bw Osnabrück Hbf mit der Baureihe 03 die modernsten und neuesten Schnellzugloks zugeteilt, über die die Reichsbahn verfügte. Sie wurden nach dem Bestehen der erforderlichen Abnahmen teilweise fabrikneu nach Osnabrück geliefert, so auch die 03 001, 03 002 und 03 003. Allerdings standen von dieser Baureihe zunächst noch nicht in der notwendigen Stückzahlen zur Verfügung, um die Baureihe 17 (S10) vollständig abzulösen.[19] Um den entstehenden Engpass aufzufangen erhielt das Bw Osnabrück im Juli 1930 acht Loks der Baureihe 18 (bayrische S3/6 – hier Serie k). Die Maschinen mit ihrem 4-Zylinder-Verbundtriebwerk und einer Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h erwiesen sich als äußerst zuverlässig und sollen bei den Lokpersonalen sehr beliebt gewesen sein. Bis Oktober 1931 halfen die Maschinen aus, die Osnabrücker Engpässe zu überbrücken. Ab diesem Zeitpunkt gelangten immer mehr 03er an die Bremer Straße und so übernahmen die Loks nun konsequent die Leistungen der BR 17 (vormals preußische S10) und bespannte die Schnellzüge auf der Rollbahn.[20] Und auch auf der Westbahnstrecke beförderten sie Schnellzüge bis Hannover bzw. bis zur niederländischen Grenze. Bis zum Jahr 1937 stieg der Bestand auf über 30 Maschinen. Anfang der 1940er Jahre ergänzten sogar zwei Dreizylinderloks der BR 03.10 mit Stromschale den Lokbestand für besonders hochwertige Leistungen.[21] Die BR 03 war eine leichtere Version der BR 01 und wurde auch als deren „kleine Schwester“ bezeichnet. Um auf Strecken mit einer niedrigen Streckenklasse eingesetzt werden zu können, hatte man die Lok mit einer niedrigeren Achslast als die BR 01 konzipiert. Hier war auch ihr Kessel kleiner und somit leichter als der der BR 01. Bei schweren Zügen kam es vor, dass die Maschine schlingerte, ein Umstand, der ihr beim Fahrpersonal den Beinahmen „Salondampfer“ einbrachte. Bis Anfang der 1960er Jahre war diese Lokomotive typisch für den Osnabrücker Fuhrpark und auf der Rollbahn.

Ab 1936 begann die Auslieferung einer neuen Universaldampflok für den schnellen, mittelschweren Güterzugdienst auf Flachlandstrecken sowie den Reisezugdienst auf Mittelgebirgsstrecken an die Deutsche Reichsbahngesellschaft. Von dieser, als Baureihe 41 bezeichneten, Universallokomotive wurden ab Oktober 1939 auch dem Bw Osnabrück Hbf die ersten 7 Maschinen zugewiesen. Weitere 9 fabrikneue Loks folgten 1940 und ein Jahr später kamen noch einmal 2 Neubauloks hinzu.[22] Im Laufe des 2. Weltkrieges stieg ihr Fahrzeugbestand kontinuierlich. 1944 verzeichneten die Bücher bereits 52 Loks dieser Baureihe und im Juli 1947 waren es sogar 76.[23] Das Bw Osnabrück Hbf stieg damit zur mit Abstand bedeutendsten Heimatdienststelle dieser Baureihe auf. Wohl aus diesem Grund erhielt der Stadtteil Schinkel nach dem Ende der Dampflokzeit die 41 052 als Industriedenkmal. Am 07.07.1979 wurde die Lok an der Ecke Hamburger Straße / Buersche Straße aufgestellt und entging so ihrer Verschrottung.[24]

Kurz nach der BR 41 hielt auch die BR 50 Einzug im Betriebswerk an der Bremer Straße. Bis Kriegende entstanden von dieser fünfachsigen Güterzuglok 3164 Maschinen. Aufgrund ihrer niedrigen Achslast waren sie auch für den Nebenbahndienst gut geeignet. Z.B. kamen diese Loks auf dem Haller Willem zum Einsatz. Da insbesondere entlang der Nebenbahnen keine ausreichend großen Drehscheiben vorhanden waren, um diese langen Loks zu wenden, war die Baureihe 50 so konzipiert worden, dass sie auch mit dem Tender voraus ihre Höchstgeschwindigkeit von 80 km/h fahren konnte und ein Wenden somit nicht benötigt wurde.

Neben diesen Schlepptenderloks waren auch Tenderloks der Baureihen 91, 92, 93 und 94 im Bestand des Betriebswerkes, das bis 1966 ein reines Dampflok-Bw blieb.

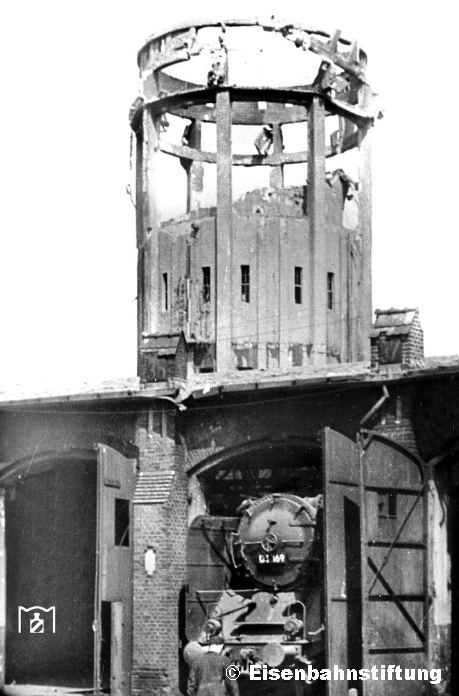

Im 2. Weltkrieg blieb auch das Bw Osnabrück Hbf nicht von den schlimmen Zerstörungen verschont, die der Krieg über ganz Europa gebracht hatte. Im September, Oktober und Dezember 1944 erlebte Osnabrück schwerste Bombenangriffe, die zur völligen Zerstörung der Stadt führten. Das Betriebswerk wurde hierbei ebenfalls mehrfach angegriffen und schwer zerstört.[25] Die Bekohlungsanlage und der Wasserturm waren bereits am 13. September 1944 schwer beschädigt worden, als am 12. Oktober 1944 noch einmal 60 Sprengbomben auf das Betriebswerk fielen. Trotzdem wurde der Betrieb notdürftig und so gut es ging weitergeführt. Nach Kriegsende erfolgte schließlich der Wiederaufbau, der bis 1949 im Betriebswerk weitgehend abgeschlossen gewesen sein durfte. Der Personalbestand an Beamten und Arbeitern war mit 1.200 in diesem Jahr recht hoch.[26]

Auch die Bestandsdaten der hier stationierten Triebfahrzeuge stabilisierten sich. Stichtagsbezogen erreichte der Fahrzeugbestand der Dienststelle Bw Osnabrück Hbf zum 15.07.1947 mit insgesamt 151 Maschinen einen Höchststand an Dampfloks, der in den folgenden Jahren wieder etwas zurückging. Gut die Hälfte davon entfielen auf die BR 41, gefolgt von der BR 03 und der BR 50.

| Baureihe | Anzahl |

|---|---|

| 03 | 37 |

| 41 | 76 |

| 50 | 19 |

| 55 | 2 |

| 57 | 7 |

| 91 | 2 |

| 93 | 5 |

| 94 | 3 |

Im Gegensatz zu den modernen und wartungsarmen Elektro- und Dieselloks erforderten die Dampfloks ein Höchstmaß an Wartungsarbeiten, die in recht kurzen Intervallen vorgenommen werden mussten. Wie bereits beschrieben, mussten Wasser und Brennstoffvorräte regelmäßig ergänzt werden. Wasserkräne fanden sich daher regelmäßig auf allen mittleren und großen Bahnhöfen sowie in den Rangieranlagen des Güterverkehrs und natürlich in den Betriebswerken.

Bevor jedoch neue Vorräte aufgenommen werden konnten, mussten zunächst die „Rückstände“ beseitigt werden. Unmittelbar neben der Bekohlungsanlage befand sich der hierfür der Schlackensumpf, in den die Schlacke aus den Kesselrohren entsorgt wurde. Für die während der Fahrt angefallene Asche gab es hier eine Aschlösche. Weiterhin mussten die Kessel durch Auswaschen mit warmem Wasser und durch Abkratzen regelmäßig vom sog. Kesselstein befreit werden, da dieser die Wärmeübergang an das Kesselwasser stark behinderte und somit zu einem erhöhten Kohlenverbrauch führte. Im Bw Osnabrück Hbf gab es hierfür eigens Auswaschanlagen, die die Wärme des Kesselabwassers ausnutzen. Weiterhin erfolgte die Reinigung von während der Fahrt angefallenem Schmutz, abgeschleudertem Schmieröl und anderer Verunreinigungen.[27] Dementsprechend, für die heutige Zeit vollkommen fremd, lauteten die Berufsbezeichnungen der Lohnarbeiter im Betriebswerk z.B. Auswäscher, Ausschlacker, Oberputzer, Rohrbläser oder Anheizer. Hinzu kamen zahlreiche weitere Personale, wie die Bediener der Drehscheiben und Schiebebühnen, Wasserprüfen, Schuppenpfleger, Boten, Betriebsarbeiter und Pförtner.

Ab Ende der 1950er Jahre kam in Osnabrück das sog. „Wormser Verfahren“ zum Einsatz. D.h. nach Ankunft einer Lok im Betriebswerk übergaben Lokführer und Heizer ihre Maschine an einen sog. „Abrüster“, der die nun notwendigen Arbeiten wie Abölen, Wasser fassen, Kohlen nachbunkern und Abstellen der Maschine im Lokschuppen übernahm.[28]

III.1 Die Bundesbahnzeit bis Ende der 1960er Jahre

Ab dem Jahr 1949 wurde der Osnabrücker Fahrzeugbestand sukzessive durch Maschinen der Baureihe 01 verstärkt. Die 01 108 machte im Februar 1949 den Anfang. Vier weitere Loks dieser Baureihe folgten, so dass die Bestandslisten im Jahr 1950 insgesamt fünf Maschinen dieser Baureihe zählten. Doch noch immer dominierten die 03er den Schnellzugdienst.[29] Steigende Zuglasten insbesondere auf der „Rollbahn“ führten die BR 03 zunehmend an ihre Leistungsgrenzen. Auch Versuche, das Lokpersonal von „neuen“ Heizmethoden zu überzeugen, brachten keinen Erfolg, so dass nach neuen Lösungen gesucht werden musste.

Im Jahr 1955 beheimatete die Hauptverwaltung der Bundesbahn die ersten acht Dreizylinderdampfloks der Baureihe 01.10 von Hagen-Eckesey in die Direktion Münster um. Im Austausch gegen die leistungsschwächere Zweizylinderbaureihe 01.0 erfolgte ihre Beheimatung im Bw Osnabrück Hbf. Zum Stichtag 01.06.1955 beheimatete das Bw Osnabrück Hbf 101 Maschinen, ausschließlich Dampfloks, wie die nachstehende Aufstellung zeigt:

| Baureihe | Anzahl |

|---|---|

| 01 | 4 |

| 01.10 | 8 |

| 03 | 21 |

| 41 | 29 |

| 50 | 23 |

| 74 | 5 |

| 93 | 11 |

Die BR 01.10 war Ende der 1930er Jahre zur schnellen Beförderung hochwertiger und schwerer Reisezüge beschafft worden. Ihre Auslieferung erfolgte in den Jahren 1939/1940. Da jedoch während des inzwischen ausgebrochenen 2. Weltkrieges ein großer Bedarf an Güterzugloks bestand, stellte man die Fertigung der BR 01.10 zugunsten von Güterzuglokomotiven ein.[30] Die ursprünglich mit Stromschale verkleideten Triebfahrzeuge wurden gegen Ende des Krieges zunächst „zurückgestellt“. Dementsprechend befanden sie sich nach dem Krieg in einem sehr schlechten Unterhaltungszustand. Dennoch hatten von den 55 Maschinen bis auf die 01 1067 alle Loks den Krieg überstanden und wurden nun dringend für das neu anlaufende Schnellzugprogramm der Bundesbahn benötigt. Ende der 1940er Jahre wurden sie zunächst wieder in Stand gesetzt und zwischen 1953 und 1957 mit neuen Hochleistungskesseln ausgerüstet.[31] Ab 1953 begann die Bundesbahn damit, mittels Ölhauptfeuerung eine wirtschaftliche Alternative zum Brennstoff Kohle zu erproben. Mit der BR 01 1100 nahm man die ersten Erprobungen vor. Da sich die Ölhauptfeuerung sehr gut bewährte, begann ab 1957 die Umrüstung vieler Einheitslokomotiven der Baureihen 10, 01.10, 41, 44 und 50.40 auf Ölhauptfeuerung. Aus der BR 01.10 erfolgte in den kommenden Jahren bei insgesamt 34 Loks die Umstellung auf Ölfeuerung. Dem Bw Osnabrück Hbf teilte man in den folgenden Jahren weitere Maschinen dieser Baureihe zu, was seine Bedeutung für die Schnellzugbeförderung noch einmal deutlich steigerte.[32]

Um den neuen Brennstoff im Betriebswerk vorhalten und an die Loks abgeben zu können nutze man einen Teil der Bekohlungsanlage. 1957 baute man in die siebte Parzelle des Kohlenbunkers einen acht Meter hohen Tank mit 18 Metern Durchmesser ein. Ein zweiter folgte 1959 in der achten Parzelle. Beide Tanks verfügten jeweils über ein Fassungsvermögen von 2.000 Litern. Das als Brennstoff verwendete „Bunkeröl C“ musste beständig auf einer Temperatur von 70 Grad Celsius gehalten werden, damit es entsprechend in den Dampfloks verfeuert werden konnte. An der Osnabrücker Anlage betankte man die Tender der Dampfloks in der Regel über einen sog. „Galgen“ aus dem das Öl von oben in den Tank der Lok eingefüllt wurde. Daneben bestand auch die Möglichkeit einer seitlichen Betankung durch eine dicke Schlauchverbindung.[33]

Insbesondere bei den Maschinen der BR 01.10 bewährte sich die Umstellung auf Ölhauptfeuerung hervorragend und führte zu einer erheblichen Leistungssteigerung sowie zu einer Vergrößerung der möglichen Fahrstrecke. Der Brennstoff konnte nämlich nun bedarfsgerecht zugeführt werden, so dass dem leistungsstarken Dreizylindertriebwerk immer genügend Dampf zur Verfügung stand und auch das Ausschlacken war bei den Ölloks nicht mehr notwendig.

Auf diese Weise schaffte die Bundesbahn die Voraussetzungen, dass Laufleistungen von über 1.000 Kilometern am Tag erreicht werden konnten. Zwischen Osnabrück und Bremen bzw. zwischen Bremen und Hamburg gab es jeweils 80km Streckenlänge auf denen eine Höchstgeschwindigkeit von 135 km/h zugelassen war und auf denen die Maschinen ihre volle Leistung ausfahren konnten.[34] Nach den Laufplänen des Bw Bebra brachten es auch die Osnabrücker Laufpläne auf beachtliche Spitzenleistungen. Die Spitzenleistung der 01.10 (ölgefeuert) lag im Jahr 1958 bei 1.160 km und begann in Osnabrück mit Übernahme des F 311 von Osnabrück bis Hamburg Altona. Zurück erfolgte die Beförderung des D 396 von Hamburg Altona bis Köln Hbf im Durchlauf und dann noch einmal die Rückleistung des D 96 ebenfalls im Durchlauf von Köln Hbf bis Hamburg Altona.[35] Entsprechende Spitzentagesleistungen blieben auch in den Folgejahren bis zur Elektrifizierung der Strecke Münster – Osnabrück im Jahr 1966 bestehen. 1.173 km pro Tag stellten im Jahr 1965 für Osnabrück den Rekordwert dar.[36] In Sachen Beförderungsgeschwindigkeit konnte sich das Bw Hbf im Jahr 1963 zugutehalten, den schnellsten Reisezug der Bundesbahn zu bespannen. Die 01.10 (ölgefeuert) zog den aus nur vier Wagen bestehenden D 196 die 122 km von Osnabrück nach Bremen in nur 67 Minuten und damit sogar um eine Minute schneller als der von einer V 200 beförderte F 4 „Merkur“.[37] Zum Stichtag 01.01.1967 waren insgesamt 39 Loks der Baureihe 01.10 in Osnabrück beheimatet.[38]

Neben den Schnellzugleistungen war Osnabrück auch Standpunkt für die Eilgüterzugbildung in Richtung Norddeutschland. Für diese Dienste kam insbesondere die Baureihe 41 zum Einsatz, die immer noch in großer Stückzahl im Bw Hbf beheimatet war. Ende der 1950er Jahre stellten auch bei dieser Baureihe die ölgefeuerten Maschinen den Hauptteil dar. Ab 1965 kam mit der BR 44 noch eine Baureihe neu nach Osnabrück. Die schweren Güterzugloks waren aufgrund der Elektrifizierung der Nord-Süd-Strecke (Bebra – Kassel – Hannover) frei geworden und übernahmen nun Dienste auf der Rollbahn. Auch hier lag der Schwerpunkt auf ölgefeuerten Maschinen. Zwischen dem Ruhrgebiet und den Seehäfen in Bremen und Hamburg erreichten die Güterzugloks Tagesleistungen von 480 km.[39]

Zwar bleib das Bw Osnabrück Hbf bis 1966 ein reines Dampflokbetriebswerk, doch die von Süden voranschreitende Elektrifizierung warf bereits ihre „Schatten“ voraus. So begann für die ersten Osnabrücker Lokführer ab dem Jahr 1962 die Ausbildung auf den Elektrolokomotiven, was eine große Umstellung für das Personal bedeutete. Während der Dienst auf der Dampflok stets zu zweit verrichtet wurde, erfolgte der E-Lok-Dienst nur noch alleine durch den Lokführer. Neben dieser gravierenden Umstellung gab es viele technische Veränderungen gegenüber der Dampflok. Die Sicherheitsfahrschaltung (Sifa) war und ist verpflichtend für den „Alleine-Dienst“, um einen Zug selbstständig zum Halten zu bringen, sollte der Lokführer dazu selbst nicht mehr in der Lage sein. Auch Beschleunigungs- und Bremsverhalten der E-Loks unterschieden sich deutlich von denen der Dampfloks. Um die Osnabrücker Personale an den E-Lok-Dienst zu gewöhnen, gab es für sie sog. gemischte Leistungen. Von Osnabrück aus wurde mit Dampflok bis Hamm, Dortmund oder Haltern am See gefahren. Ab hier wurden dann mit der E-Lok bespannte Zugleistungen bis Köln übernommen.[40]

Der Strukturwandel von Mitte der 60er bis Mitte der 70er Jahre

Am 12. September 1966 war es dann soweit, die mit Girlanden geschmückte E10 425 erreichte mit dem Eröffnungszug von Münster (Westf.) kommend den Osnabrücker Hauptbahnhof. Von Osnabrück aus war ebenfalls ein Eröffnungszug, mit der feierlich geschmückten E10 421 als Zuglok, nach Münster (Westf.) gestartet.[41]

Mit der Aufnahme des elektrischen Zugbetriebes ab Osnabrück begann auch die Stationierung von Elektroloks der Baureihen E40 und E41 im Bw Hbf, während die kohlegefeuerten Dampfloks nach und nach an andere Betriebswerke abgegeben wurden. Bereits 1964 wurden die letzten Loks der BR 50 an das Bw Osnabrück Rbf abgegeben, die kohlegefeuerten 44er folgten nur zwei Jahre später.[42] Einige 01.10 (Kohle) gingen an das Bw Rheine, das schon zuvor mit Osnabrücker 03 und 01.0 versorgt worden war. Insgesamt beheimatete das Bw Osnabrück Hbf zum 01.04.1967 immer noch 96 Maschinen, die sich wie folgt aufteilten:

| Baureihe | Anzahl |

|---|---|

| 01.10 (Kohle) | 11 |

| 01.10 (Öl) | 17 |

| 41 (Öl) | 20 |

| 44 (Öl) | 9 |

| E 40 | 30 |

| E 41 | 9 |

Die Strecke von Osnabrück über Bremen nach Hamburg wurde am 29. September 1968[43] dem elektrischen Zugbetrieb übergeben. Bis dahin war diese die letzte unter Dampftraktion stehende Hauptmagistrale in Westdeutschland. Bis zur vollständigen Aufnahme des elektrischen Zugbetriebes en den Osnabrücker Dampfloks somit noch eine „Gnadenfrist“, denn bis zur vollständigen Umstellung der Rollbahn auf den elektrischen Zugbetrieb machten nun alle Fernzüge planmäßig am oberen Personenbahnhof einen Lokwechsel von E-Lok auf Dampflok bzw. umgekehrt. Dementsprechend war Osnabrück und die nach Norden weiterführende Rollbahn ein Anziehungspunkt für Dampflokfreunde aus der gesamten Republik. Viele Bild- und Filmaufnahmen entstanden in dieser Zeit.

Unmittelbar nach Aufnahme des elektrischen Zugbetriebes bis Hamburg endete auch die Dampflokbeheimatung in Osnabrück. Die beiden Osnabrücker Bahnbetriebswerke Hbf und Rbf gaben ihre Maschinen an die Betriebswerke Rheine, Emden, Hamburg-Altona und Gelsenkirchen-Bismarck ab:

Vom Bw Osnabrück Hbf[44] waren dies:

| An Betriebswerk | Baureihe | Anzahl |

|---|---|---|

| Rheine | 012 (01.10 Öl) | 11 |

| 042 (41 Öl) | 7 | |

| 043 (44 Öl) | 8 | |

| Hamburg Altona | 012 (01.10 Öl) | 10 |

Vom Bw Osnabrück Rbf waren dies:

| An Betriebswerk | Baureihe | Anzahl |

|---|---|---|

| Rheine | 094 | 4 |

| Emden | 023 | 3 |

| 044 | 17 | |

| 050 | 10 | |

| 051 | 8 | |

| 052 | 3 | |

| Gelsenkirchen-Bismarck | 044 | 2 |

Nach 113 Jahren war damit das Kapitel der Dampflokbeheimatung in Osnabrück beendet, auch wenn die Dampfloks noch bis Mitte der 1970er Jahre zum alltäglichen Erscheinungsbild in Osnabrück gehörten. Weil zunächst nicht genügend E-Loks zur Verfügung standen, waren insbesondere die ölgefeuerten Dampfloks nach wie vor auf den Strecken rund um Osnabrück im Güter- und Personenzugdienst anzutreffen. Auch viele zurückgestellte Dampflokomotiven waren noch lange Jahre in den beiden Osnabrücker Bws anzutreffen. Aufgrund der vorhandenen Einrichtungen wurden auch noch kleinere Reparaturen an ihnen vorgenommen.

Auch neu ausgebildete Lokführer durften sich zu Beginn der 1970er Jahre noch über eine nachträgliche, vereinfachte Dampflokausbildung freuen. Personalhilfen für Dampflok-Bws aber vor allem die mit dem Ausbau der Rollbahn bis Hamburg verbundenen Umleiterverkehre über die nicht elektrifizierten Strecken Eversburg-Oldenburg, Rheine-Quakenbrück-Oldenburg und Diepholz-Sulingen-Bassum waren die Gründe. Im September 1977 war dann endgültig Schluss mit der Dampflokbeförderung bei der Bundesbahn.[45]

III.2 Bundesbahnzeit ab Ende der 1960er Jahre

Die Elektrolokomotiven halten Einzug

Den seit 1966 rückläufigen Dampflokzahlen standen zunehmend steigende E-Lok-Zahlen gegenüber. Aus dem Einheitstypenprogramm der Bundesbahn trafen ab 1966 Maschinen der Baureihe 140 (E 40) vornehmlich für den Güterzugeinsatz und die BR 141 (E 41) für den Einsatz vor Personenzügen ein. Während die BR 141 nur bis 1972 in Osnabrück beheimatet blieb, stieg der Bestand an 140ern kontinuierlich an. Mitte der 1980er Jahre waren stichtagsbezogen 105 Maschinen dieser Baureihe zeitgleich in Osnabrück stationiert. Damit war es damals das größte Bw dieser Baureihe.

Neben den Baureihen 140 und 141 stationierte man ab 1968 alle sechs bei der Bundesbahn verbliebenen Altbauloks der Baureihe 104 (017 – 022) in Osnabrück. Diese Vorkriegslokomotiven waren bis dahin in München beheimatet, wurden hier allerdings nur noch im untergeordneten Dienst, z.B. für Bereitstellungsfahrten, eingesetzt. Ursprünglich für den Schnellzugdienst im Flachland konzipiert, bot das neue Einsatzgebiet ein vorzügliches Betätigungsfeld. Die Maschinen machten Ihrem Spitznamen „Flachlandrenner“ bis zu Ihrer Ausmusterung alle Ehre, wobei sie in Osnabrück aufgrund ihrer Herkunft aus Bayern auch „Knödelloks“ genannt wurde. Hinzu kam der Aspekt, dass diese Loks einen recht hohen Wartungsunterhalt erforderten und das Bw Osnabrück Hbf über entsprechende Werkstattpersonale für die Wartung verfügte. Sie kamen zunächst zwischen Bremen und dem Ruhrgebiet, später auch zwischen Löhne / Herford und Rheine / Bad Bentheim sowie auf weiteren elektrifizierten Strecken des Münsterlandes und des Ruhrgebietes zum Einsatz.[46] Bei den Eisenbahnfotografen waren sie ein gern gesehenes Motiv.

Für die BR 104 war das Bw Osnabrück die letzte Einsatzdienststelle. Zwischen 1979 und 1981 wurden die Loks jeweils mit ihrem Fristablauf ausgemustert. Eine Ausnahme war die 104 020, die bereits 1977 als Ersatzteillager ausgeschieden war, dadurch allerdings als Denkmallok der Bundesbahn ihrer Verschrottung entging. Bis zum Jubiläumsjahr 1985 (150 Jahre Eisenbahn in Deutschland) restaurierte man die Lokomotive wieder für den Fahrbetrieb vor Sonderzügen. Beim Bw Lichtenfels beheimatet kehrte sie 1986 nach Osnabrück für den Einsatz vor historischen Sonderzügen zurück. Die BSW-Gruppe Osnabrück übernahm ihre Pflege und Instandhaltung. Erst im Jahr 1998 beendete ein nicht mehr zu reparierender Schaden an der Vorlaufachse endgültig ihren Einsatz. Äußerlich in den Auslieferungszustand zurückversetzt wurde sie am 11.12.2004 vor der damaligen Zentrale der Deutschen Bahn in Frankfurt am Main zusammen mit einem Mitropa-Speisewagen als Denkmal aufgestellt.[47] Seit Mai 2020 ist die zum DB-Museum gehörende Maschine im Bw Koblenz abgestellt.

Ein kurzes Gastspiel gab im November 1968 auch die Baureihe 110 im Bw Hbf mit zwei Maschinen, die allerdings nach wenigen Tagen wieder an das Bw Köln-Deutzerfeld abgegeben wurden.[48]

Die größte maschinentechnische Dienststelle der BD Hannover

Der Strukturwandel brachte allerdings nicht nur bei den Lokomotivbeständen Veränderungen mit sich. Die neuen Elektro- und Diesellokomotiven waren in der Lage, wesentlich längere Strecken ohne Unterwegsbehandlungen zum Wasserfassen und Kohlebunkern zurückzulegen. Auch waren sie weniger wartungs- und pflegeintensiv als die Dampfloks und insbesondere konnten sie problemlos im Freien abgestellt werden. Logische Folge aus dieser Entwicklung war eine erhebliche Reduzierung der Bw-Kapazitäten.[49] In der Folge brach man Anfang der 1970er Jahre den Lokschuppen „D“ ab und baute die Strahlengleise zurück. Auch das im nördlichen Bereich des Werkes gelegene Wärterstellwerk „Ob“ wurde nun nicht mehr benötigt, ebenfalls stillgelegt und abgerissen. Die noch erforderlichen Weichen wurden als Handweichen installiert. Auch auf den Ringlokschuppen um die Drehscheibe „C“ konnte man weitestgehend verzichten. Von den 22 Ständen des Lokschuppens blieben die drei Lokomotivstände der Gleise 49-51 mit einer Achssenke erhalten. Bis Ende der 1990er Jahre wurde die Anlage entsprechend genutzt. Seither sind die gleisseitig gelegenen Tore zugemauert.

Gegenüber der Drehscheibe „C“ blieb das im südlichen Werksteil befindliche Wärterstellwerk „Ol“ noch bis zum Jahr 1997 in Betrieb. Erst dann stellte man diesen Teil auf elektrische ortsgestellte Weichen um und riss auch das letzte mechanische Stellwerk im Standgebiet, im Oktober 1997, ab. Die ursprünglichen Planungen, im Zuge der grundlegenden Modernisierung des Bahnknotens Osnabrück in den 1960er Jahren auch für das Bw Hbf ein modernes Spurplanstellwerk zu errichten, waren aus Kostengründen fallengelassen worden.[50] Der mächtige Wasserturm hinter den Lokschuppen „C“ und „D“ überdauerte die Dampflokzeit noch um sechs Jahre, bevor er am 17. Dezember 1983 gesprengt wurde.[51]

Von den beschriebenen Rückbauten abgesehen, waren auf mittlere Sicht für Osnabrück zwei große Bahnbetriebswerke nicht mehr erforderlich. Zum 01.07.1973 erfolgte daher die Vereinigung der Bws Hbf und Rbf zum neuen Bahnbetriebswerk Osnabrück.[52] Die Arbeiten wurden allerdings zunächst unverändert an den bestehenden Standorten fortgesetzt: An der Bremer Straße erfolgte die Wartung der E-Loks. Dieselloks wurden weiterhin an der Hamburger Straße gewartet. Ebenso wurden an diesem Standort auch noch kleinere Reparaturen an Dampfloks vorgenommen. Die Behandlung der Triebwagen BR 624/634 fand weiterhin an der Schinkelstraße (Bahnbetriebswagenwerk (Bww) bzw. später Bw Osnabrück 2) statt, obwohl auch dieser Fahrzeuge bei Bw Osnabrück beheimatet waren.[53]

Zum Stichtag 01.01.1977 wies das Bw Osnabrück insgesamt 214 hier beheimatete Lokomotiven, Triebwagen und Bahndienstfahrzeuge auf. Damit war es die größte Maschinentechnische Dienststelle der Bundesbahndirektion Hannover.

| Baureihe | Anzahl |

|---|---|

| 104 | 6 |

| 140 | 74 |

| 211 | 16 |

| 212 | 1 |

| 360 | 8 |

| 361 | 5 |

| 290 | 12 |

| 322 | 2 |

| 323 | 17 |

| 332 | 3 |

| 624 | 61 |

| 634 | 6 |

| 701 | 3 |

Dennoch war dieser Parallelzustand nur vorübergehender Art. Folglich wurde der Standort am Güterbahnhof nach und nach aufgegeben und dafür die Kapazität an der Bremer Straße noch einmal erweitert. Bedingt durch die vorherige Stationierung von ölgefeuerten Dampfloks waren hier bereits günstige Voraussetzungen vorhanden (bspw. eine Klärgrube), so dass der Lokschuppen A Ende der 1970er Jahre um drei Stände für Wartungs- und Fristarbeiten an Dieselloks ausgebaut wurde. Die Werkstatt verfügte nun über drei Hallengleise mit insgesamt 12 Arbeitsständen für Dieselloks. Die Maßnahme hatte noch die Direktion Münster genehmigt.

Foto: J. Behrens

Ihre Umsetzung erfolgte dann bereits in der Verantwortung der Direktion Hannover, die seit dem 01. April 1974 für den Bereich Osnabrück / Emsland zuständig geworden war. 1980 nahm die hochmoderne Dieselwerkstatt ihren Betrieb auf. Auf drei Ebenen konnten nun bis zu acht Loks der Baureihen 211/212; 290/291 und 360/361 gleichzeitig gewartet werden. Darüber hinaus verfügte die Werkstatt über eine Lokwaschanlage, vier Hebeböcke zum Tausch von Drehgestellen sowie zwei Kranbrücken. Über den Behandlungsgleisen sorgten Abgas-Absauganlagen für entsprechend saubere Luft. Während die Behandlung der Dieselloks nun zunehmend an der Bremer Straße vorgenommen wurde, blieb der Standort des ehemaligen Bw Rbf zunächst auch weiterhin als Abstellanlage für den großen Diesellokbestand erhalten. Allerdings wurde hier, während der 1980er Jahre, die Kapazität nach und nach reduziert und schließlich gab man den Standort an der Hamburger Straße im Jahr 1990 gänzlich auf.[54]

Für die Behandlung von Elektrolokomotiven waren zwei weitere Hallengleise mit insgesamt sechs Arbeitsständen vorhanden. Zwei Brückenlaufkräne und Hebestände mit je vier Hebeböcken waren auch in diesem Teil der Werkstatt vorhanden. Sie standen für die Elektrolokomotiven der BR 110, 140, 141, 150 und 151 zur Verfügung, die hier Ihre Nachschauen, Reparaturen und Fristarbeiten erhielten. Das Bw Osnabrück verfügte somit über eine leistungsfähige, zeitgemäße und moderne Werkstatt.[55]

Personell beschäftigte das Betriebswerk Mitte der 1980er Jahre rund 920 Beamte und Arbeiter, darunter allein 530 Lokführer. Hierzu zählten seit dem Sommer 1983 auch die Personale und Fahrzeuge des Bw Rheine, das in eine Außenstelle des Bw Osnabrück umgewandelt worden war,[56] eine Folge der zunehmenden Zentralisierung. Ebenfalls an der Bremer Straße, unmittelbar neben dem Bahnbetriebswerk, war das Kraftwagenbetriebswerk Osnabrück angesiedelt, das zunächst ebenfalls dem Bw Osnabrück 1 angeschlossen war. Hier wurden die für den innerdienstlichen Kraftverkehr notwendigen Fahrzeuge wie Pkw, Lkw und Transporter unterhalten. Ab 1982 erfolgte deren Überführung in die neu gegründete Bahnbusstelle Osnabrück. Insgesamt 32 Linienbusse wurden hier stationiert. 123 Personale, darunter 84 Busfahrer, umfasste die Dienststelle bei ihrer Gründung zum 01. November 1982.[57] Damit war allerdings auch ein Höchststand an Fahrzeugen und Personalen erreicht. Allein die Personalzahlen des Bws verdeutlichen die Bedeutung der Bundesbahn mit ihren unterschiedlichen Dienststellen für die Stadt und die Region Osnabrück. Sie stellte darüber hinaus aber auch einen wichtigen Faktor für die regionale Wirtschaft dar. Allein das Bw Osnabrück 1 benötigte Mitte der 1980er Jahre für die Instandhaltung des hier beheimateten Fahrzeugbestandes Betriebsstoffe, Ersatzteile und Verschleißstücke im Wert von rund 1 Mio. DM pro Jahr.[58]

Die in Osnabrück beheimateten, typischen Baureihen in den achtziger und neunziger Jahren

Mit bis zu 105 in Osnabrück beheimateten Loks der BR 140 war das Bw Osnabrück Mitte der 1980er Jahre der bedeutendste Stützpunkt dieser Baureihe. Zwischen 1956 und 1973 hatte die Bundesbahn insgesamt 848 Maschinen dieser Baureihe beschafft, an deren Fertigung alle damals im Lokomotivbau tätigen Firmen beteiligt waren. Im Rahmen des Einheitstypenprogramms war sie zur Ablösung von Altbau-Eloks und Güterzugdampfloks für den mittelschweren Güterzugdienst konzipiert worden. Ihr Einsatzgebiet war das gesamte Streckennetz der Bundesbahn, aber auch in Österreich war die Lok zugelassen und anzutreffen. Leistung von 3.700 Kw befähigte die Lok problemlos Güterzüge mit einer Last von 2.000t zu ziehen. Auch im Reisezugdienst erfolgten Einsätze, die aufgrund ihrer Höchstgeschwindigkeit von 110 km/h ausschließlich im Nahverkehr stattfanden.[59] Die Osnabrücker Maschinen erreichten eine monatliche Laufleistung von 13.000 Km.[60]

Neben dieser Baureihe stellten die Dieseltriebwagen der BR 624/634[61] mit 71 Fahrzeugen den größten Bestand im Bw dar. Insgesamt 80 dieser Triebwagen plus 55 Mittelwagen waren von den Firmen MAN und der Waggonfabrik Uerdingen zwischen 1961 und 1968 gefertigt worden. Bereits 1965/66 waren 30 Triebwagen, zunächst unter der Bezeichnung VT 24.6, beim damaligen Bw Osnabrück Rbf beheimatet worden.[62] Ihr Einsatzgebiet waren die nicht elektrifizierten Strecken im gesamten Nordwesten der Bundesrepublik. Zu ihren Hauptnetzen zählten Strecken Richtung Oldenburg und Delmenhorst sowie diejenigen rund um Oldenburg. Auf den Strecken des Münsterlandes verdrängten sie schnell die dort eingesetzten Schienenbusse. Im nördlichen Ruhrgebiet waren die Triebwagen nun planmäßig genauso anzutreffen, wie auf dem Haller Willem und den Strecken Ostwestfalens bis ins südliche Niedersachsen.

Etwa zeitgleich mit der BR 140 begann ab 1958 auch die Beschaffung der Baureihe V100, einer kleinen aber für den Nebenbahndienst leistungsfähigen Diesellok. Ab 1968, als BR 211 bzw. die etwas leistungsstärkere Variante als BR 212 bezeichnet, erfolgte ihr Einsatz sowohl im Güterzug als auch im Reisezugdienst. Ihre Leistung betrug 809 Kw (BR 211) bzw. 990 Kw (BR 212) und beide Varianten erreichten eine Höchstgeschwindigkeit von 100 km/h.[63] Bereits ab 1964 wurden beide Baureihen beim Bw Osnabrück Rbf heimisch[64]. Zum Jahresende 1978 verfügte der Standort Osnabrück über 28 Loks der Baureihe 211 sowie 16 der Baureihe 212.[65] Damit war auch die V100 standortprägend für Osnabrück, und blieben es bis zu Ihrer Außerdienststellung bei der Deutschen Bahn im Jahr 2004. Auch diese Maschinen kamen im gesamten nordwestdeutschen Raum zum Einsatz.

Ergänzt wurde der Diesellokbestand durch die Rangierloks der Baureihen 360/361 (bzw. als Funkloks unter der Bezeichnung 364/365) sowie der Baureihen 290/291 (bzw. als Funkloks unter der Bezeichnung 294/295). Auch die Kleinloks der Leistungsklassen II und III gingen vom Bw Rbf noch in den gemeinsamen Bestand über.

Neben den hier vorgestellten, in Osnabrück beheimateten Baureihen, waren auch „Gäste“ aus anderen Betriebswerken regelmäßig im Bw Osnabrück zu Gast, wie z.B. die BR 220/221 (ehemals V 200) oder die BR 216 (ehemals V 160). Der Werkteil an der Hamburger Straße verfügte seit den frühen 1960er Jahren über eine Ladestation für Akkumulatortriebwagen der Baureihe 515 (ehemals ETA 150), die unmittelbar neben dem Ringlokschuppen installiert worden waren. Sie diente bis zum September 1980 für die beim Bw Rheine beheimateten Fahrzeuge als Ladestation, da sie bis zu diesem Zeitpunkt u.a. auch auf dem Haller Willem zum Einsatz kamen, dann allerdings durch die modernen Triebwagen der BR 624 oder durch lokbespannte Züge ersetzt wurden.[66] Neben der Baureihe 140 waren auch die anderen gängigen E-Loktypen der Bundesbahn regelmäßig im Bw Osnabrück anzutreffen.

IV. Die Zeit der Deutschen Bahn AG

Transformation in den 1990er Jahren

Bis zum Beginn der 1990er Jahre blieb der Fahrzeugbestand im Werk Osnabrück recht stabil, bevor ein Jahrzehnt der Transformation folgte, dass die Bedeutung des Standortes grundlegend reduzierte. Die Wende im Jahr 1989 und im Jahr darauf die Wiedervereinigung brachten neue Loktypen nach Osnabrück. Bei den E-Loks waren das vor allem die Baureihen 143 und 155 als Großdiesellok die Baureihe 232[67].

Nach der Wiedervereinigung der beiden deutschen Teilstaaten war klar, dass auch die beiden deutschen Eisenbahnen zu einem privatwirtschaftlich geführten Unternehmen zusammengeführt werden sollten. Dies passierte in einer Zeit, in der die Eisenbahn sowohl im Personen- als auch im Güterverkehr zunehmend Marktanteile ggü. dem Verkehrsträger Straße verlor. Folglich gingen auch die Zugleistungen insb. im Güterverkehr zurück. Ein weiterer Zentralisierungsdruck war die Folge. Im nordwestdeutschen Raum wurde u.a. das Bw Oldenburg aufgegeben. Für Osnabrück bedeutete das erst einmal, dass im Jahr 1991 zunächst 24 Maschinen die Baureihe 216 aus Oldenburg nach Osnabrück umbeheimatet wurden.[68] Zum Sommerfahrplan 1993 traf die Zentralisierung dann auch das Bw Osnabrück. Mit 70 Maschinen der Baureihe 140 musste das Werk mehr als 2/3 seiner E-Loks an das Bw Seelze abgeben, der Gesamtbestand an Fahrzeugen sank auf 176 Lokomotiven und Triebwagen. Dank der Zugänge aus Oldenburg konnten die Abgänge der E-Loks hinsichtlich der Werkstattauslastung zunächst noch kompensiert werden. Nachstehend ist der Stichtagsbestand des 23. Mai 1993 für das Bw Osnabrück 1 aufgelistet:[69]

| Baureihe | Anzahl |

|---|---|

| 140 | 30 |

| 212 | 27 |

| 216 | 25 |

| 290/291 | 10 |

| 360-365 | 14 |

| 624 | 60 |

| 634 | 10 |

Die Gründung der Deutschen Bahn AG zum 01.01.1994 hatte eine vollkommene Änderung der Organisationsstrukturen zur Folge. In einer ersten Stufe der Bahnreform gingen die Betriebswerke und die Lokpersonale zum neu gegründeten Geschäftsbereich „Traktion und Werke“ über und die Betriebsgeschäfte liefen in etwa so weiter, wie zu Bundesbahnzeiten. Das Bahnbetriebswerk Osnabrück Hauptbahnhof trug fortan den Namen „Betriebshof Osnabrück“. Bis zum 31.12.1997 erfolgte dann die Aufteilung der Werkstätten, Fahrzeuge und Personale auf die drei sog. Führungsgesellschaften innerhalb des neuen Bahnkonzerns: die DB Fernverkehr AG (damals DB Reise&Touristik AG), die DB Regio AG und die DB Cargo AG. Das Werk an der Bremer Straße ging in die Verantwortung der DB Cargo AG über. Die Triebzüge der Baureihe 624/634 übernahm die DB Regio AG und beheimatete diese nun auch am Standort an der Schinkelstraße im ehemaligen Bw Osnabrück 2, wo die Fahrzeuge schon vorher gewartet und instandgehalten worden waren.

Bereits zum 31.07.1995 endete die Beheimatung von Elektrolokomotiven in Osnabrück. Die noch verbliebenen 30 Maschinen der Baureihe 140 wurden an das Bw Seelze abgegeben.[70] Auch die Diesellokbedarfe gingen zunehmend zurück, was zunächst die leistungsschwächere Baureihe 211 traf. Ihre Leistungen wurden mehr und mehr von der Baureihe 212 übernommen.

Foto: J. Behrens

Hierzu zählten z.B. die Reisezugleistungen zwischen Emden Hbf nach Emden Außenhafen sowie auf der Relation Osnabrück – Vechta – Delmenhorst. In Doppeltraktion kamen die Maschinen auch vor Kohlezügen nach Veltheim oder vor Drahtzügen nach Lübbecke zum Einsatz. Auf die Baureihe 216 konnte ebenfalls mehr und mehr verzichtet werden. Wegen ihrer Zugehörigkeit zur DB Cargo AG gingen ihre Einsätze im Personenverkehr weitestgehend verloren. Im Güterverkehr waren die Maschinen weiträumig im Einsatz. Dazu zählten Ölverkehre von und nach Großenkneten (südlich von Oldenburg) sowie Schwefelverkehre die über die Strecke Barrenburg – Sulingen – Diepholz geführt wurden. Auch die Eilgüterzugbeförderung und Militärschnellzüge gehörten zu ihrem Aufgabengebiet. Bis 1997 erfolgte auch die Außerdienststellung der letzten Kleinlokomotiven der Leistungsklasse II.[71]

Insgesamt ging die Bahnreform, deren erklärtes Ziel eine Verkehrssteigerung auf der Schiene war, jedoch mit einer starken Transformation des Transportsektors zugunsten der „Straße“ einher. Um insbesondere containergebundene Gütertransporte auf der Schiene attraktiver und vor allem flexibler anbieten zu können, entwickelte die Deutsche Bahn ab Mitte der 1990er Jahre das Konzept des „Cargo-Sprinters“. Es handelte sich dabei um Container-Gütertriebwagen. Jede Fahrzeuggarnitur verfügte über drei Flachwagen, an deren Enden sich jeweils ein LKW-ähnlicher Triebkopf befand. Die 2×265 Kw starken Dieselfahrzeuge waren 90 Meter lang und für eine Höchstgeschwindigkeit von 120 km/h zugelassen.

Jede Cargo-Sprinter-Einheit konnte bis zu zehn Container aufnehmen – bis zu sieben Fahrzeuggarnituren waren kuppelbar und von einem Führerstand aus zu steuern. Auf diese Weise sollten Gleisanschlüsse direkt angefahren werden können und zeitraubende und teure Rangiervorgänge überflüssig gemacht werden. Die Fahrzeuge sollten nach dem neuen Konzept direkt in den jeweiligen Gleisanschlüssen beladen werden und dann unmittelbar „auf Strecke“ gehen. In Zusammenarbeit mit der Osnabrücker Spedition Hellmann sowie der Spedition Birkart begann ab Juni 1997 der Pilotbetrieb im Nachtsprungverkehr zwischen den Häfen Osnabrück sowie Hamburg und dem Flughafen Frankfurt. Hier war eigens ein neues Air Rail Terminal gebaut worden. Das Pilotkonzept sah vor, dass je ein Zug aus Osnabrück und aus Hamburg am Hannoveraner Hauptbahnhof vereinigt werden sollte. Gekuppelt erfolgte dann der Hauptlauf ab 23:28 Uhr in Richtung Frankfurt. Der Gegenzug aus Frankfurt wurde um 02:10 Uhr in Hannover Hbf getrennt.

Für diesen Probebetrieb hatte die DB AG insgesamt sieben Cargo-Sprintergarnituren bei zwei Herstellern geordert. Zwischen Oktober 1996 und Februar 1997 lieferte die Firma Windhoff aus Rheine vier Triebwagen die als Baureihe 690 in den Fahrzeugbestand aufgenommen wurden. Drei Einheiten fertigte die Waggonfabrik Talbot aus Aachen unter der Baureihenbezeichnung 691. Alle Fahrzeuge wurden beim Betriebshof Osnabrück beheimatet.[72]

Nach anfänglich gutem Start konnte sich das Konzept des Cargo-Sprinters allerdings nicht durchsetzen und so wurden die Verkehre Anfang 2000 eingestellt.[73] Die Fahrzeuge stellte man auf ihrem Heimatbetriebshof in Osnabrück ab, wo sie einige Jahre auf eine Nachnutzung warteten. Im Mai 2004 wurden die Fahrzeuge bei der DB AG ausgemustert und anschließend verkauft.

Das Ende der Eigenständigkeit

Obwohl die Lokführer des Fern- und Nahverkehrs nach der Bahnreform nicht mehr dem Standort an der Bremer Straße zugeordnet waren, stellte der 14.12.2002 für das einstige Schnellzug-Betriebswerk eine Zäsur dar. Waren zunächst noch 55 Lokführer der neu gegründeten „Einsatzstelle Osnabrück“ des Geschäftsbereichs Fernverkehr (bzw. der DB Reise&Touristik AG) zugeordnet worden, so wurde diese Einsatzstelle zum Fahrplanwechsel des Jahres 2002 geschlossen. Die letzten 16 Osnabrücker Fernverkehrslokführer versetzte man an den Standort Bremen. Mit diesem Fahrplanwechsel ging weitgehend unbeobachtet und leise eine Ära zu Ende. Bei DB Cargo Osnabrück versahen zu diesem Zeitpunkt noch 130 Lokführer ihren Dienst, die DB Regio AG beschäftigte 55 Lokführer in Osnabrück.[74]

Damit stellte die Baureihe 212 die letzten, am Standort Osnabrück beheimateten, Streckenlokomotiven. Waren zum Beginn des neuen Jahrtausends noch 15 dieser markanten Lokomotiven in Osnabrück stationiert, so reduzierte sich bis Ende 2004 der Bestand auf zuletzt drei Maschinen. Neben einigen Sonderzugleistungen erbrachten diese Loks auch im Jahr 2004 noch Planleistungen vor den IC-Zügen zwischen Emden Hbf und Emden-Außenhafen. Am 28. Dezember 2004 endete schließlich ihre Beheimatung in Osnabrück.

Nachdem sich die Cargo-Sprinter nicht hatten etablieren können und der Cargo-Standort Osnabrück bei der Zuteilung neuer Baureihen, wie der BR 145 bzw. 152 nicht berücksichtigt worden war, bekam man an der Bremer Straße nun auch die Folgen der voranschreitenden Zentralisierung zu spüren. 1998 wurden die letzten Maschinen der BR 211 an das Bw Hof abgegeben. Der Einsatz der BR 216 endete in Osnabrück im Jahr 2002 mit Abgabe der letzten betriebsfähigen Maschine an das Werk Gießen. Wie schon zum Ende der Dampflokzeit, blieben auch jetzt etliche ausgemusterte 216er noch einige Jahre auf Kamerun abgestellt. Ihre Leistungen, insbesondere die Öl- und Schwefelverkehre, übernahm nun die leistungsstarke BR 232, die allerdings nicht mehr in Osnabrück beheimatet wurde. Ab 2002 war diese Baureihe, die den Spitznamen „Ludmila“ trägt, regelmäßig in Osnabrück anzutreffen, bis ihr Einsatz im Raum Osnabrück im Jahre 2011 schon wieder endete.[75]

Zeitgleich mit dem Ende der BR 212 kam auch die Abstellung der letzten 13 im DB Regio-Werk an der Schinkelstraße beheimateten Triebwagen der Baureihe 624.[76]

Weil der Bedarf an Diesellokomotiven stark rückläufig war und auch das Instandsetzungsbedürfnis für Güterwagen soweit zurückging, dass man weder die Diesellokwerkstatt an der Bremer Straße noch das Vorwerk an der Mindener Straße befriedigend auslasten konnte, erfolgte im Januar 2006 die Konzentration sämtlicher Instandhaltungen von DB Cargo an der Bremer Straße. Die Untersuchungsgruben der Diesellokwerkstatt wurden zugeschüttet, so dass die Güterwagenreparatur hier stattfinden konnte.[77] Der Standort an der Mindener Straße wurde folglich aufgegeben.

Trotz Konzentration waren am Standort Osnabrück nach 2006 immer noch 110 Lok- und Lokrangierführer sowie 15 Handwerker für die Instandhaltung von schweren Rangierloks und Güterwagen beschäftigt. Alle gängigen und modernen E-Lokbaureihen, wie die BR 145, 152, 183, 185 und 189 kamen von Osnabrück aus zum Einsatz. Auch die mittlerweile in die Jahre gekommenen BR 140, 155 und 232 übernahmen noch Leistungen. Der Einsatzbereich der Osnabrück Lokführer erstreckte sich auf den gesamten nord-, west- und mitteldeutschen Raum, von Emden über Nordenham, Bremerhaven, Maschen, die Hamburger Häfen bis Seelze und Lehrte. Im Westen waren die Ziel- und Übernahmebahnhöfe Aachen-West, Gremberg und Oberhausen-West und auch Gießen in der Mitte Deutschlands gehörte dazu.[78]

Für die Bedienung von Gleisanschlüssen kamen jetzt immerhin noch elf Maschinen der BR 294/295 zum Einsatz, die Übergabefahrten bis Melle, Bünde, Löhne, Lübbecke im Osten sowie Bad Bentheim, Rhein und Reckenfeld im Westen beförderten. Auch auf der Strecke der Teutoburgerwaldeisenbahn (TWE) bis zum Hafen Saerbeck waren die DB Loks im sonderverkehr anzutreffen. Auf der Rollbahn gehörte die Zugbeförderung über Sulingen nach Barrenburg sowie zwischen dem Osnabrücker Hafen und dem Stahlwerk in Georgsmarienhütte zum Einsatzgebiet der V90 Loks. Insbesondere in Richtung GM-Hütte standen rund sechs Fahrten pro Tag auf den Einsatzplänen der Loks.[79]

Etwa seit dem Jahr 2008 ging das Bw Osnabrück im Regionalbereich Nord der DB Cargo AG auf und verlor seine Eigenständigkeit. Fortan ist der Standort an der Bremer Straße nur noch eine Außenstelle der DB Cargo-Werkes Seelze/Lohnde. Der Wettbewerb, insb. im Schienengüterverkehr, einhergehend mit dem zunehmenden Verlust von Marktanteilen zwang zu immer stärkeren Konzentrationen der Instandhaltung und Stationierung. Hatte das Bw Osnabrück insb. in den 1970er und 1980er Jahren noch von der Zentralisierung profitieren können, so scheint es nur noch eine Frage der Zeit, wann den traditionsreichen Bw Standort Osnabrück das gleiche Schicksal ereilt, wie die Standorte in Rheine, Oldenburg, Bielefeld, Rahden oder Löhne.

Quellennachweis

[1] vgl. Riepelmeier (2014), S. 11

[2] vgl. Riepelmeier (2016), S. 31

[3] vgl. Hülsmann (1988), S. 3f.

[4] vgl. Deutsche Reichbahn (1934), S. 116

[5] vgl. Hülsmann (1982), S. 100f. und Kovermann/Kristandt (2010), S. 14ff.

[6] vgl. Hülsmann (1988), S. 17

[7] Die Hase durchfließt Osnabrück und mündet bei Meppen in die Ems.

[8] vgl. Deutsche Reichsbahn (1935), S. 121

[9] vgl. Deutsche Reichsbahn (1935), S. 120

[10] vgl. Kovermann/Kristandt (2010), S.20

[11] vgl. Riepelmeier (2016), S. 26 und S. 31

[12] vgl. Kovermann/Kristandt (2010), S. 17

[13] Tatsächlich entfernt wurde diese nördliche Ausfahrt erst um die 1970er Jahre. Vgl. Hülsmann (1982), S. 101

[14] vgl. Deutsche Reichsbahn (1935), S. 120

[15] vgl. Hülsmann (1982), S. 101

[16] vgl. Hülsmann (1982), Kap. 5.1.11

[17] vgl. Riepelmeier (2016), S. 31f.

[18] vgl. ebenda

[19] Hintergrund waren Versuchs- und Messfahrten, die mit den neuen Maschinen vom RAW Grunewald vorgenommen werden mussten.

[20] vgl. Riepelmeier (2016), S. 32ff.

[21] vgl. Hülsmann (1988), S. 4

[22] vgl. Konzelmann (1975), S. 9 und S. 21ff.

[23] vgl. Hülsmann (1988), S. 5

[24] vgl. Hülsmann (1982), S. 128; Im September 2001 holte man die Lok von ihrem Sockel herunter und

überführte sie zum Zechenbahnhof der Osnabrücker Dampflokfreunde am Piesberg. Die ODF arbeiten die Lokomotive aktuell wieder betriebsfähig auf.

[25] vgl. Spratte (2004), S. 94 und 112

[26] vgl. Hülsmann (1982), S. 108

[27] vgl. Deutsche Reichsbahn (1935), S. 119 f.

[28] vgl. Kovermann/Kristand (2010), S. 20

[29] vgl. Hülsmann (1988), S. 6

[30] vgl. Konzelmann (1982), S. 5

[31] vgl. Konzelmann (1982), S. 18 u. 23

[32] vgl. Kovermann/Kristand (2010), S. 21

[33]vgl. Kovermann/Kristand (2010), S. 21 ff.

[34] vgl. Kovermann/Kristandt (2010), S 31

[35] Auskunft Helmut Bittner (Film: Dampflokhochburg Osnabrück von 2002)

[36] vgl. Konzelmann (1982), S. 97 u. S. 103

[37] vgl. Konzelmann (1982) S. 100-103

[38] vgl. Konzelmann (1982) S. 92

[39] vgl. Kovermann/Kristandt (2010), S. 31

[40] vgl. Kovermann/Kristandt (2010), S. 31f.

[41] vgl. Kuhne (2018), S. 109 und Hülsmann (1982), S. 50

[42] vgl. Riepelmeier (2014a), S. 35 u. S. 39

[43] vgl. Kovermann/Kristand (2010), S. 38

[44] Zum 01.01.1968 führte die Deutsche Bundesbahn ein neues EDV lesbares Loknummernschema ein. Beispielsweise erhielten die kohlegefeuerten 01.10er die neue Loknummer 011, die ölgefeuerten Maschinen die Nummer 012. Entsprechend wurde aus der E40 die BR 140, bei den Dieselloks wurde z.B. aus der V60 die BR 260.

[45] vgl. Kovermann/Kristandt (2010), S. 38f.

[46] vgl. Wurm (2006), S. 35 f.

[47] vgl. Wurm (2006), S. 36

[48] vgl. Hülsmann (1988), S. 13 und 15

[49] vgl. Kovermann/Kristandt (2010), S. 39

[50] vgl. Riepelmeier (2014c), S. 19

[51] vgl. Hülsmann (1988), S. 11

[52] Zu Beginn der 1980er Jahre erfolgte seitens der Bundesbahn eine einheitliche Benennung der Werkstattstandorte. Für Osnabrück bedeutete das, dass das bisherige Bw Osnabrück mit den Standorten Bremer und Hamburger Straße zum Bw Osnabrück 1 firmiert wurde. Das Bahnbetriebswagenwerk, mittlerweile an der Schinkelstraße auf dem Gelände des ehemaligen Bundesbahnausbesserungswerkes heimisch, und das Vorwerk an der Mindener Straße wurden zum Bw Osnabrück 2 zusammengefasst. Die Starkstrommeisterei wurde zum Bw Osnabrück 3, ebenfalls mit Standort an der Schinkelstraße, firmiert. Vgl. hierzu Deutsche Bundesbahn (1985), S. 103-111.

[53] vgl. Riepelmeier (2014a), S. 49

[55] vgl. Riepelmeier (2014a), S. 56 und S. 63

[56] vgl. Kovermann/Kristandt (2010), S. 41 sowie Deutsche Bundesbahn (1985), S. 97

[57] vgl. Riepelmeier (2014a), S. 56

[58] vgl. Deutsche Bundesbahn (1985), S. 131 ff.

[59] vgl. Deutsche Bundesbahn (1985), S. 100

[60] vgl. Braun (1997), S. 32f.

[61] vgl. Deutsche Bundesbahn (1985), S. 100

[62] Die Baureihe 634 umfasste insgesamt 13 Triebwagen aus der Serie, die nachträglich mit Luftfederung und Neigetechnik ausgestattet worden waren. Ihre zulässige Höchstgeschwindigkeit betrug 140 Km/h. Aus wirtschaftlichen Gründen wurde die Neigetechnik jedoch schon bald wieder ausgebaut.

[63] vgl. Riepelmeier (2014a), S. 35

[64] vgl. Braun (1997), S. 65-67

[65] vgl. Riepelmeier (2014a), S. 82

[66] vgl. Riepelmeier (2014a), S. 56

[67] Diese kam verstärkt gegen Ende des Jahrzehnts von Osnabrück aus zum Einsatz und übernahm nach der Jahrtausendwende zunehmend Einsätze von der BR 216.

[68] Auskunft G. Riepelmeier (Mail vom 15.04.2023)

[69] vgl. Kovermann/Kristandt (2010), S. 45

[70] Stationierungsdaten Heinz Kreilos

[71] vgl. Riepelmeier (2016), S. 86, 87, 90

[72] vgl. Riepelmeier (2016), S. 94f.; Kovermann/Kristandt (2010), S. 45 f. sowie Braun (1997), S. 159

[73] vgl. Osnabrücker Nachrichten (31.01.2001)

[74] vgl. Neue Osnabrücker Zeitung (14.12.2002)

[75] vgl. Neue Osnabrücker Zeitung (2004a) und (2004b)

[76] vgl. Neue Osnabrücker Zeitung (2004a) und (2004b)

[77] vgl. Kovermann/Kristandt (2010), S. 41

[78] vgl. Kovermann/Kristandt (2010), S. 51

[79] vgl. Riepelmeier (2016), S. 103

Weiterführende Links

- Fotoalbum vom Bw Hauptbahnhof

- DB Cargo -Vertriebskatalog der Instandhaltung (2021)

Stand des Textes: 07.07.2023